東京とは、どのような都市なのか?

これまでに無数の都市論・東京論が書かれてきましたが、日々その姿を変える東京を分析するための耐久力を持つ考え方はなかなかありませんでした。

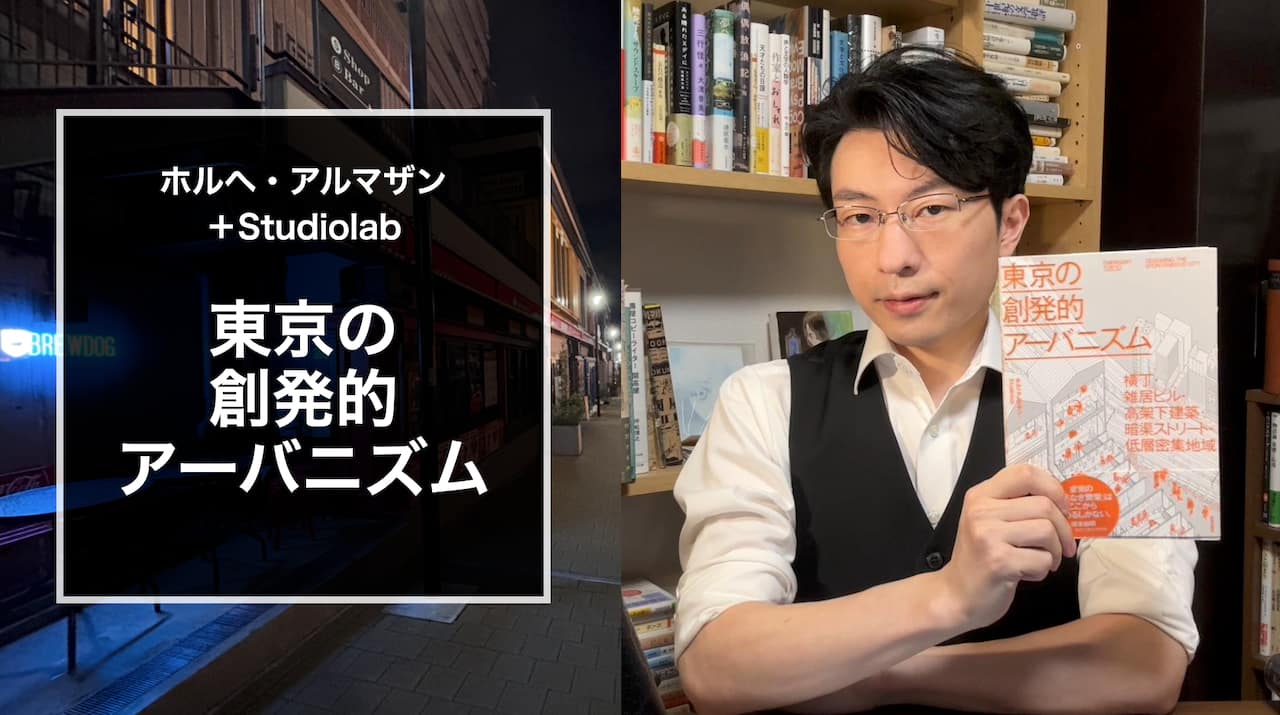

ホルヘ・アルマザン+Studiolab『東京の創発的アーバニズム』(学芸出版社 2022)は、東京にまつわるこれまでの言説を概観しつつ、新しい解り方、そして驚くほど解りやすい図で東京の個性を説明する、画期的な一冊です。

動画の目次

1:本書の特徴

2:東京の実感

3:本書の主張

本書は東京23区の街の在り方を7種類の「地域モデル」に分類し、その上で、豊富な写真・図解とともに【横丁・雑居ビル・高架下建築・暗渠ストリート・低層密集地帯】の5つの都市パターンを分析していきます。

今回の解説動画では、本書を東京論の決定版を位置付け、東京に生まれ育った森 大那の体験談も踏まえながら、著者の考え方を説明しています。

本書の冒頭では、第二次世界大戦後の東京がいかに発展し、各地域が形成されていったのか、その経緯がまとめられています。

トップダウンでの都市設計に始まり、その次には企業主導の都市設計が主流に。

しかし著者は、東京の実態に即したダイナミズムはそこには無いとし、市井の人々が集まって街の一角を作り上げる東京の本質的な様子を「創発」という概念で捉えます。

創発とは一体何か? それはこの動画のクライマックスで詳しく見てみましょう。

動画の中盤では、完璧に管理された都市の例をロシアの作家ブリューソフの小説「南十字星共和国」に、東京の創発的な雰囲気の端的な例を岡本かの子「鮨」に見出します。

さらにごく最近の例として、高田馬場駅前の不法占拠建築解体のニュースを引用し、東京には戦後の混乱期の痕跡がまだまだ残っていることを取り上げています。

動画の最後には森 大那が、パンデミック以後に人が街に求めるものを、「パブリックなプライベート」「プライベートなパブリック」という新たな概念で説明しようと試みています。

(再生時間:1時間7分7秒)

参考:岡本かの子「鮨」を含む短篇小説については、以下の動画でも詳しく解説しています。