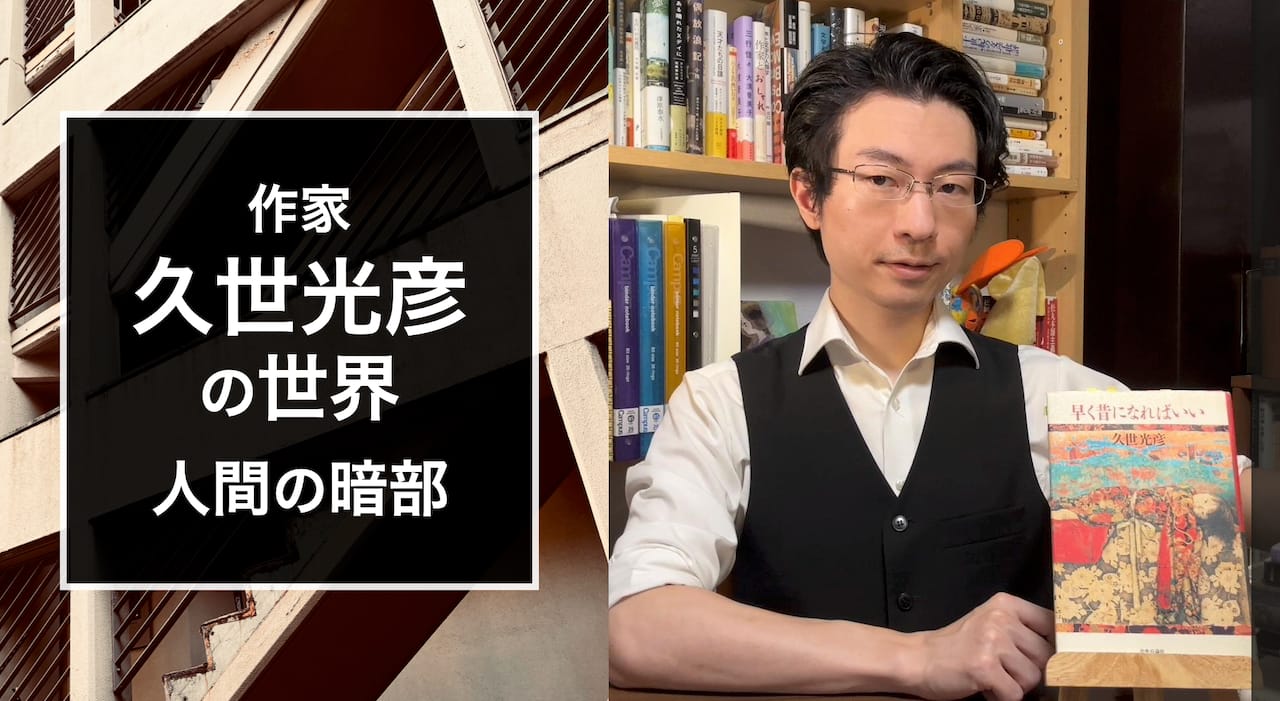

テレビドラマや舞台の演出家・プロデューサーとして知られる、久世光彦(くぜてるひこ)。

しかし彼の本領が発揮されたのは、小説とエッセイでした。

テレビでは決して言及できるはずがない、社会の暗黒の側面。

時に現代の良識に反するとしても、彼が現実に目撃し、芸術作品に感じ取った、人間を魅了する残酷で悲惨なもの。

久世は文章を通して、「昭和」という時代を生きた人々の陰(かげ)の部分を語り続けました。

昭和の庶民として振る舞いながら絢爛な文学を生み出し、日本文学に興味深い足跡を残した久世光彦。

今回は、久世が著した書物から、彼が描き続けた人間の暗部とは何かを考察します。

動画の目次

1:代表作とテーマ

2:怯えと記憶

3:暗黒の文学

今回の彗星読書ゼミでは、久世光彦の主要著作4冊を中心に取り上げます。

小説『早く昔になればいい』(1994)は、終戦直後の村で友人らと共に女性を輪姦した経験を持つ語り手が主人公。

かつて疎開していたその村を訪ねると、思いもよらないその後と、村人たちの人間関係が明らかになってゆきます。

最初の著作であったエッセイ集『昭和幻燈館』(1987)は、童謡「赤い靴」、夭折の小説家・久坂葉子、昭和を描いた劇画家・上村一夫、当時消えつつあった都内の同巡回アパートなど、失われたもの、失われゆくものへの憧憬が語られています。

動画内ではそのほか、『燃える頬』(2000)、『聖なる春』(1996)と、久世の反現代の姿勢、徹底した懐古趣味が濃厚に反映された作品を紹介し、彼が好んだモチーフを浮き彫りにします。

第2章では、彼の文章を怯えと記憶というキーワードを通して考えます。

センチメンタルでノスタルジックな世界観は、魅力的ではあるものの、扱い方を間違えれば聞くに耐えない語りとなるでしょう。

久世の文章が常に読者を飽きさせず、説教くさくもないのは、彼の徹底した美意識が読者に伝わってくるためです。

彼の精神にいつも根ざしていた「怯え」から、彼の真意を読み取ってみましょう。

最後に、私たちがいかに世界を見ているのかを図式的に考えることで、芸術作品がなぜ私たちの価値観に影響を及ぼすのかを解説します。

自分と世界のあいだにフィルターのように存在している、幾つもの価値観。

それは時に大きく切り替わることがあります。

久世の生涯のテーマを振り返りながら、彼の真の功績に迫ります。

レジュメPDF

会員限定で本動画のレジュメPDFを公開しています。