YouTubeチャンネル『彗星読書倶楽部』で文学世界を明晰に解説する小説家・森 大那が、初めて、文章の読み方の技術を伝える講座を開設します。

目標は、本の内容を今よりもっと深く理解でき、読んだ内容をしっかりと記憶に残せるようになること。

どんな文章にも使える汎用的な「情報の読み取り方」から、

・説明的な文章

・詩の文章

・小説の文章

と、性質がちがう種類それぞれの可能性を最大限に引き出す読み方を解説します。

難しい文章はなぜ難しいのか?

簡単な文章はなぜ簡単なのか?

私たちは、文章から何を読み取って、知的な収穫にすればいいのか?

その疑問への答えを用意しました。

読書の自由さや楽しさを損なわないまま、技術を使って本を読みこなしてみましょう。

古今東西の文学を解説してきた彗星読書倶楽部にしかできない、実践型の読書教室です。

✴︎

【開講のきっかけ】

これまで開講してきた文章講座『作文の教室』は、「画塾」をモデルにした講座でした。

美大受験や純粋に絵を描きたい人が通う画塾。

文章を書く人にとっての画塾があればいいのに、と考えたことから生まれたのが、スタンダードな文章を、いつでも・誰でも書けるようにするための講座『作文の教室』です。

しかし、それだけでなく、受講生やYouTubeの視聴者からは「本の読み方も教えてほしい」という声が以前から寄せられていました。

確かに、

「この小説は、もっと楽しめる読み方があるのでは?」

「自分の読解力不足で、うまく読み取れていない気がする」

「詩の読み方なんて全くわからない」

「哲学の文章が読み進められない」

こうした声は止むことがありません。

本を読めとは言われるけれど、「どのように」読んだらいいのか、読みの技術は、一般的に教わる機会がありません。

「自由に読めばいい」と言う人もいますが、それは読み方に迷っている人が望む答えではないでしょう。

もっと良い本の読み方を知りたい、と思っている人には、明快な、技術的観点から導き出される答えが必要なはずです。

そこで今回は、文章や本の「書かれ方」に注目して、

「その文章で一番注目すべき部分はどこか?」

を探す技術をお教えします。

この技術を身につけると、情報を自力で整理しながら文章を読みこなし、その上で、小説や詩といった、読む人によって注目する部分が違う文章を読んだ時にも、「自分は何を読み取ったのか」をクリアに意識できるようになります。

全4回の講座は全てZoomを使ったオンライン開催。

各回の様子は録画され、終了後に参加者のみがYouTube上でご視聴いただけますので、

一部の日程しか出席できない方、リアルタイムでは全く出席できない方もぜひご参加ください。

なお、今回の講座はカメラオンでもオフでも参加可能です。

【目的】

この講座が目指すのは、参加者が、

- 目の前にどんな文章があっても、その情報に優先度をつけ、読みこなせるようになること

- 文章へのマーキング技術を身につけ、書かれた内容を整理し、長く記憶できるようになること

- 「創造的に読み取る」という技術を手に入れることで、読むことそのものが自分の表現方法だと思えるようになること

この3つです。

そして、今後の人生で、長く読書を続けていける技術とモチベーションを身につけていただけたらと願っています。

そのために、他の講座や教室では体験できない彗星ブランド独自のカリキュラムを提供します。

【受講生の声】

読書をしても「面白かった」「凄く悲しい物語だった」などの簡単な感想しか出てこない。

読書のジャンルに偏りがあってなかなか他のジャンルに手が伸びない。

読み返してみたけど、前回引いたこのラインは何故引いたんだっけ‥?

など、読書をしていく上での悩みや疑問が解け、読書の楽しみ方が深まる講座でした!最後の質疑応答では、自分と同じ疑問を他の受講生も持っていた事がわかり、また丁寧に回答解説して下さったので、受講後の読書がとても楽しく、深く読む事が出来るようになったと思います。

一冊一冊をもっと深く読みたい方にお勧めしたい講座です。

読書の質を高めたいと考え、受講しました。『読書の教室』ではありますが、この講座には読書以外にも活用できる手法が多く含まれています。私は仕事柄、人の文章を読む機会が多く、その際、相手の伝えたいことを正確に読み取ることを求められます。この講座で学んだ様々な方法は、その助けとなると感じました。今後、読書のみならず、仕事においても積極的に活用していきたいと思います。

【開催日時・内容】

第1回:8月6日(水) 21:00 〜 22:00

初日の講座の目標は、「本に書かれてある情報に優先度をつけ、情報の収穫を効率的に楽しむこと」です。

私たちは普段、新聞・雑誌・ニュース記事などの説明的な文章を読むときだけでなく、小説を読むときや、詩を読むときにも、ひとつひとつの文章を「重要度」で評価しています。

どんな文章が目の前にあっても、情報としての優先度・重要度を判断できれば、読書は有意義な時間になります。

そこで第1回では、「そもそも読書とは何か? 本を読むときに何が起こっているか?」に焦点を当てて、読書という行為の可能性を探ってみましょう。

また、今回の内容をすぐに実践し、その効果を実感していただけるように、自由課題として簡単な練習問題をご用意しています。

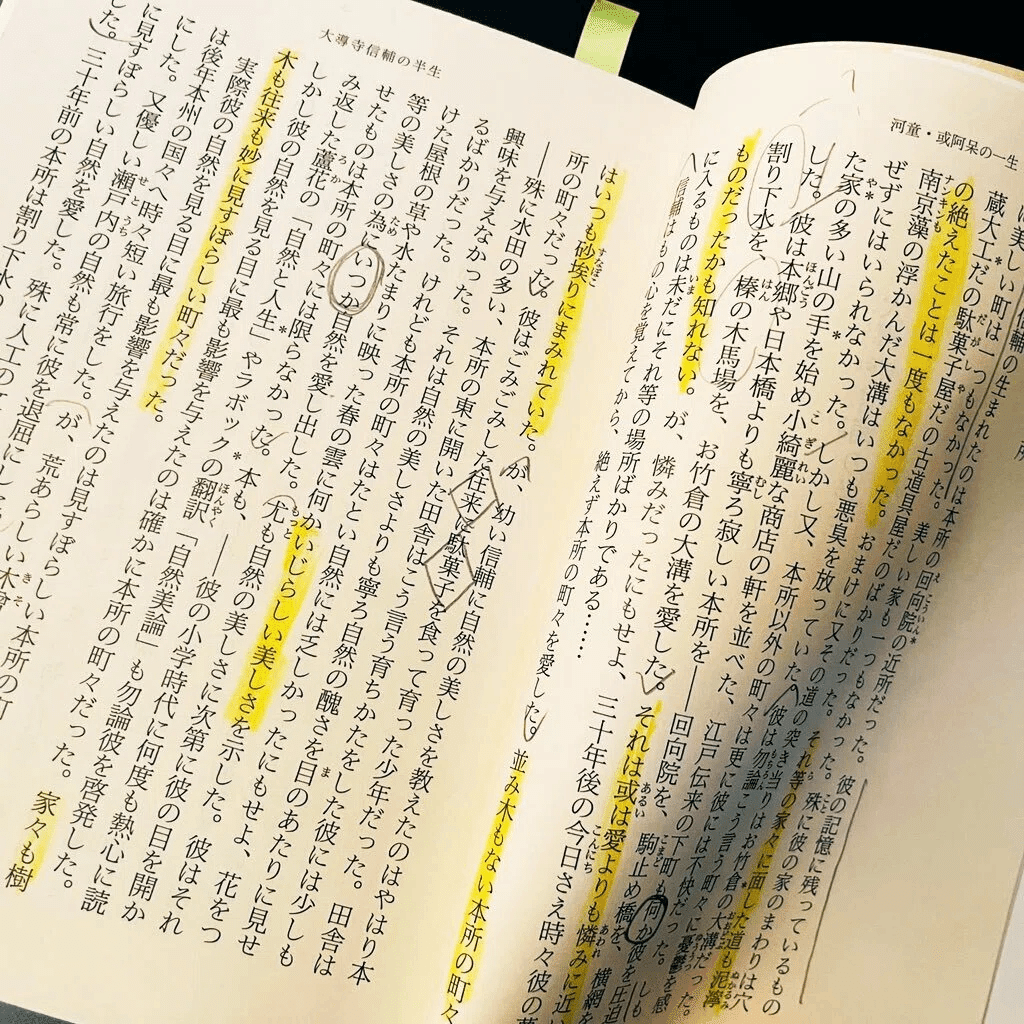

課題は、最近読んだ文章の中で、自分が注目したところに線や記号でマークをつけて、講師に写真で送ってください、というものです。

ペンで印をつけるのに抵抗がある人でも、文章を写真に撮り、PCやスマホでマークをつけることもできます。

課題を提出した方には講師からのコメントが送られます。

(提出された課題が無断で発表されることはありません)

第2回:8月13日(水) 21:00 〜 22:00

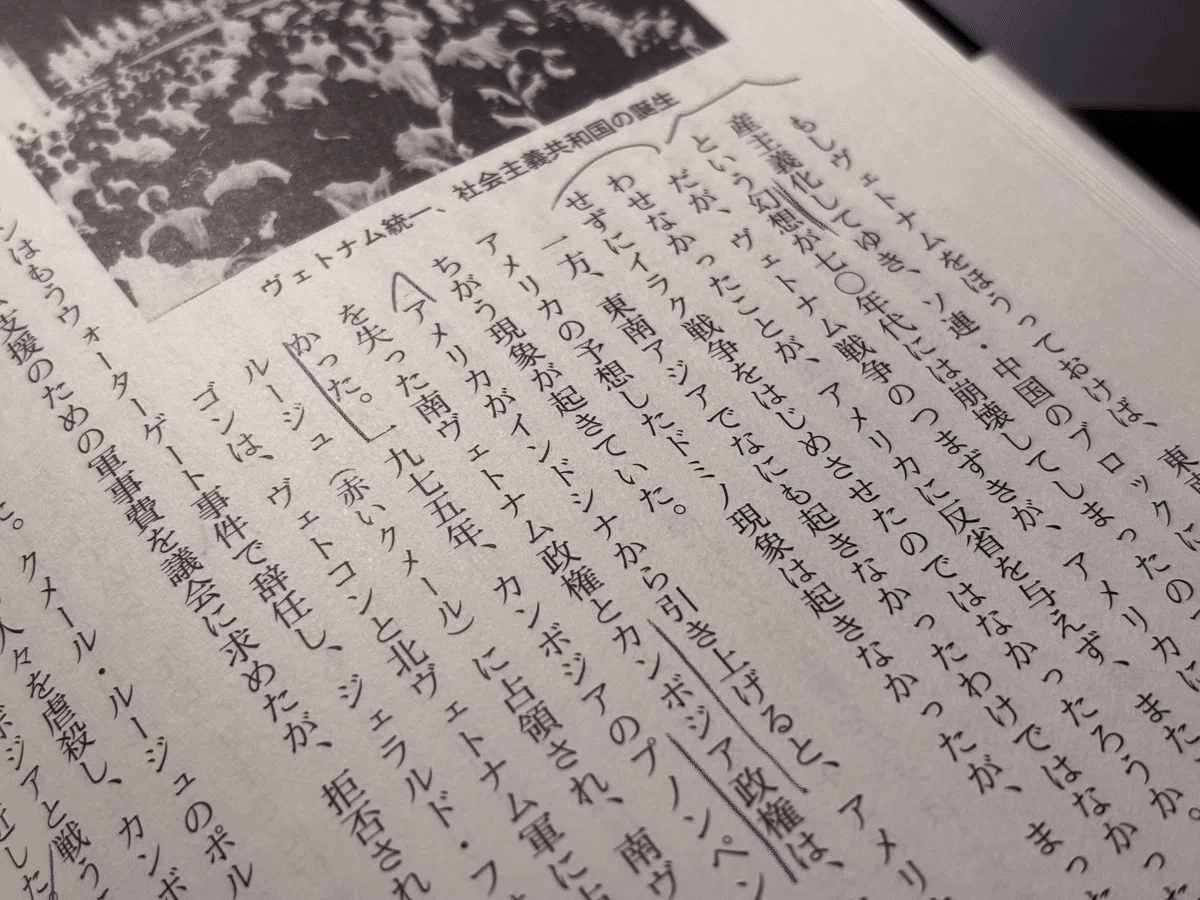

今回は、本に書き込み=マーキングをする方法を身につけます。

なぜマーキングをするのか?

本に書かれてある情報に、自分の手で優先順位をつけてゆくことが、マーキングの効果と目的です。

どのように、何を書き込めばいいのか。多数の写真をお見せしながら、その手法をお教えします。

題材は論説文を中心にしながら、文芸作品も例にとって試してみましょう。

第3回:8月20日(水) 21:00 〜 22:00

前回に続き、さらに効果的なマーキングの方法をお伝えします。

- 文章構造を把握するためのマーキング

- 重要なキーワードを見つけるマーキング

- 著者からのメッセージを読み解くマーキング

特に今回は、情報を記憶に定着させることに焦点を当ててみます。

第4回:8月27日(水) 21:00 〜 22:00

最終回では、少し高度な小説・詩歌など、読者が能動的に・創造的に読み解く必要がある文章の可能性を引き出す方法をレクチャーします。

文芸作品に馴染みがない人でも、自分独自の優先順位を持てば、その作品を自分の味方にできるでしょう。

そして最後には質疑応答の時間をいつもより長めに取りますので、疑問や感想をぜひここで語り尽くしてください。

【定員】

10名(受講生がお一人の場合でも開講いたします)

【受講料】

¥13,200(税込)

お支払い方法:

決済方法は、クレジットカード決済・銀行振込の2種類からお選びいただけます。

申込フォームにてご希望の決済方法をお選びください。

【参加方法】

下記の申込フォームへ記入のうえ、送信してください。

送信後48時間以内に料金のお振込用メールをお送りいたします。

お振込が確認出来次第、メールにてZoomリンクをお送りしますので、当日の開催時間になったらご入室ください。

今回の講座は、カメラオンでもオフでも参加可能です。

↓↓申込フォームはここから↓↓

【講師】

1993年生まれ。作家。

早稲田大学文化構想学部文芸ジャーナリズム論系卒業。

さまざまな媒体に小説・詩・批評・エッセイを発表する傍ら、2018年にウェブサイト『彗星読書倶楽部』を開設、オンライン・オフライン問わず読書会を開催。

2021年、YouTubeチャンネル『彗星読書倶楽部』を開設、国内外の文学作品を原典や最新研究に準拠しながらも創造的に読解する解説動画を配信している。

2022年、読書好きが集まるコミュニティ『彗星読書倶楽部クラブメンバーシップ』を開始。

2023年6月、作品集『深い瞳を鋭くして』を刊行。

同年8月、日本には少ないクリエイティブライティングの講座『小説の教室』を開講。

同年11月、新サービス『彗星ブッククラブ』を開始。話題の新刊の著者インタビュー映像や解説動画を独占配信している。

2024年12月、作品集『大禍時 幻の巻』を刊行。

【Q&A】

・どんな人が対象ですか?

文章をもっと理解できるようになりたい、情報の要点を押さえて読めるようになりたい、本を読む時にもっと深い意味まで読み取れるようになりたい、と思う方に向けた講座です。

どんな文章に対しても使える「読みの技術」をお伝えします。論説的な文章を例に出して解説することが多いですが、小説・詩などの文芸作品も取り上げ、「どのように読めばいいか」の例を提案していきます。

受講に際し、事前知識は一切必要ありません。

・本をマーキングで汚したくありません。それでも受講できますか?

問題ありません。大切なのは講座内でお教えする「情報の読み取り方」「自分で情報に重要度をつける方法」です。ペンを手にしなくても、知識として知っているだけで読書の質が大きく上がるはずです。

・第1回の練習問題は必ず提出しなければいけませんか?

練習問題を行うかどうかは受講生にお任せします。出来上がった課題を講師にメールで提出していただいた場合には、マークの付け方や工夫について講師が注目した点をコメントしご返信します。受講生が注目した箇所を一緒に確認していく作業と言えるでしょう。

【その他・お問い合わせ】

お問い合わせは

info@suisei-trade.com

(合同会社彗星通商 販売部 加藤)

までご連絡ください。